サンドと刃物

欲望・・・なんて、綴ってしまったけれど・・・

数週間前の晴れた午後、包丁を研いでもらった。

地元の職人さんたちのお仕事を披露する、というキャンペーンがあり、その中のサーヴィスに「包丁研ぎ」があったので、持って行って研いでいただいたのだ。もう随分研がれていなかった我が家の包丁は、それを使う私の指に時々危険を招くことすらあった。

おかげで、何もかも速やかに切ることができ、その晩のお夕食、野菜はキャベツづくしで、お味噌汁もキャベツ。

気のせいか、気の持ちようか、キャベツの甘さが引き出されていた。

確かそれと同じ日のことである。

私はジョルジュ・サンドの本を読んでいた。覗き込んだチェリーが訊く。

「ジョルジュ・サンドって、誰だっけ?」

私は頭の後ろから聴こえたこの声に、思わず笑いながら、

「ジョルジュ・サンドは、ジョルジュ・サンドでしょ? 誰って言われてもね。どういう人かと言えば、女の作家で、ミュッセやショパンの愛人だった人よ、愛人の数は限りないけどね(笑)」

愛人の数だけではない。彼女は、作品の数も限りない。

ジョルジュ・サンド(・・・彼女のことは、以前にも綴ったことが何度かあったわね・・・)。

この人は、「月を歯でとる」ことを望んだ女だった。この言葉に触れれば、あたかも飽くなき欲望、とも言えそうな表現であるが、彼女はギュスターヴ・フロベールにこのように書いたとか・・・

「幸福はただひとつしかありません。例外を愛することです。ですから私は、あなたを愛します・・・」

例外を愛すとは、どういうことか?

「月を歯でとる」ことは、無理なことで、その無理を背負って生きるものを愛したいということであり、不可能を可能にすることに情熱を捧げるものを愛し、更には、救いたかったのだろう。

少女の頃、彼女は馬が好きだった。修道院で学び、複雑な血筋で生まれた少女は、貴族的な祖母の価値観のもとに育ち、楽器を弾き、よく本を読んだと言われている。夜、本を読んでは、夢想し、想像し、自分の言葉で物語を書いた。友人に手紙を書き・・・そして、その友人の美しい文体の中にある優れた感性に劣等感を持ったことも、あっただろう。

しかし、彼女の中で育まれた感性は、その友人の見事な質感以上に、成長し、続行し、実るための執拗な修練という美徳を得た。

身体を動かすことと、家の中で夢見ることでバランスをとっていた彼女の思春期は、外の世界に向かう。

自由という言葉を使えば簡単だが、この人の生きた19世紀、女性の自由など、余所では認められない時代。

よって、彼女は非常に若くして結婚し、子供を産み、しかし短い結婚生活の後、離婚する。

離婚とは明らかに「例外」的な行為だが、若くして結婚した者には有りがちな結果である。人々はそれを一種の汚名や汚点のように感じるかもしれないが、私は、必ずしもそのようには考えていない・・・というのも、精神的に離別している男女など、世間にゴロゴロ転がっていて、それを見せつけられて、「ああ・・・」と、同情するより、別離の方が切れ味がいい。しかし・・・実際に離婚するということは、結婚するよりもおぞましいエネルギーを使うことになるはず・・・要するに、愛が終わったとかなんとかではなく、利害や法が入り込むのだから、サインひとつどころの話ではない・・・

彼女の「例外」を愛する人生が、いよいよ現実となってやってくる。

賢い女である、が、女が立身出世することが難しい時代ゆえ、しかも、彼女には、いつも、お金がないわけで、そうなると、言い方は悪いが、捨て犬のごとく、喰らいつく必要がある。

魅力的な女は、ここが、いい。

恋ができるのだ。

しかし、恋人はやはり・・・「例外」的な男ばかり・・・

つまり、彼女が愛せるのは、世慣れたハスッパなデブの金持ちではないのだわ。

時には、遇った瞬間、老人のような容姿の男である場合もある、神経質であったり、病に悩んだり、そんな男が多い。

彼女が愛するのは、決まって、どこか危うい芸術家たちばかり・・・

その現実が、彼女を更に強固にする。自分が行動することで、向かってくる困難と闘うわけである。

そうして、これでも? これでも?・・・と、彼女は母性を彼らに注ぎつづけるが、それに限界を感じたら、彼女は去る。

「私はてんてこまいしてる。一種の詩的熱狂の歓喜の中にいる」

彼女はこのような手紙を或る人物に書き送ったこともあった。

「・・・というご立派な世界でひとりの女が悪態をつくのを目にするのは、前代未聞のことです。ええ、そうです。これは、『ご大層な職業だ』と言いましょう。確かに、そう悪いことでもありません。そして私は自分の著書にこのような力強い形容詞を散りばめることを諦めません。それは風景の中の黒い石、枯れた一本の木、ひとつの断層です。あなたがエレガントにおっしゃるように、lapsus calami(筆の切れ目)です」

この彼女が誰かに向けて書いた手紙の文章、私は好きだ。

恥ずかしながら言わせていただけば、私は彼女の少女時代の逸話をとても身近に感じる。

私は馬のいる場所に行けば、必ず、馬に乗り、子供の頃、馬の絵をたくさん書いた。現実的に、馬を自分のものにすることなどなかったが、私は、手綱を引く心地よさを愛した。乗り物は好き、でも、電車やバスを自分のものにし、皆を運ぶようなことは、できない。

それで、車だった。

私は幼い頃から、車の運転がしたくて仕方がなかった。

これで、どこへでも行ける。手綱ではないが、ハンドルを握れば、私はひとりで操ることができる。しかし、間違えば事故となり、危うくなる。

だけど、どう?

外で動き回り、遊ぶことにも、危険があるわ・・・ただ走っていて転ぶこともあるし、誰かとぶつかって、身体の一部を損傷するかもしれない・・・鉄棒から落ちて失神するかもしれない・・・走る、鉄棒、何だって、普通のこと・・・でも、怪我をするときは、怪我をする。

怪我を「例外」だと思ったら、それは、甘いこと。

普通に生きていれば安全だと思うのは、何かが、欠落している考え方なのではないかしら?

普通って、何よ? 私には、解らない。

「例外」の方が、この世には、よほど、数が多いかもしれなくてね。

そういえば、昔、父がこんなこと、よく言ってたわ・・・それは、飛行機の墜落事故が何かと騒がれ始めた頃、私がまだ少女だった頃・・・

「飛行機事故は確かに怖いがね、見ろよ、自動車事故の方が、よっぽど多いんだぜ、怖がっていたら、どこにも行けやしないじゃないか」

その父から、今日は不意に電話があり、少し話した。

話したら、泣きたくなった。

おまけに、馬鹿娘は、相変わらず馬鹿なことを父に言ってしまったのだ・・・

「長生きしてね、親孝行できるまで・・・こっちが先に死んじゃわないように、気をつけるから」

笑いながら言ったつもりだったが、ひどく、後悔し、少し言葉に詰まった。

すると、しばし、父は、沈黙していたのだ。

父は今年、78歳になった。

ジョルジュ・サンド、72歳で死去。

そして20世紀のフランスの女流作家、スランソワーズ・サガンは、私の父より4年遅れて生まれたが、69歳で死去。

サガンの作品は、ほんの数冊しか読んではいないが、彼女がかなりの車好きで、一度自動車事故で重傷を負ったり、離婚、そして、破産と波乱の人生を生きたことは名高い。ちなみにサガン、こんなことを言ったそうな・・・

「破滅して、何が悪いの?」

恐るべし、フランスの女たちである。

が、私は幼少期より、外国の物語世界に埋もれていたこともあるせいか、彼女たちのような声が、「例外」ではなく、「当然」のように思われて仕方がないのである。

で、私にとってはそのような「当然」の感覚で、誰かと話ていたとして・・・

その相手が、安全な生き方をし、安全であることがよりよき人生と信じつづけている素朴な人だった場合、相手はいきなりな私の言葉にゾッとすることもあるらしい。

こちらは正直を申し上げているだけなのだが、どうやら相手には、私の言葉が、強烈で、あたかも地獄の誘い文句のように聴こえることもあるようで・・・

いきなり、そこで、「例外」の札を突きつけられ、情けなくなるのである。

いや、日本の女も、凄いのですけれどね・・・本当は。

というわけで、女と刃物の切れ味は、良いに限る、かしら?

さて、夢に溶けましょう。

どうやら、今日も、何とか太陽の顔を拝見できる兆しが・・・朝はまず、ジャーマン風のパンと珈琲&ミルク。

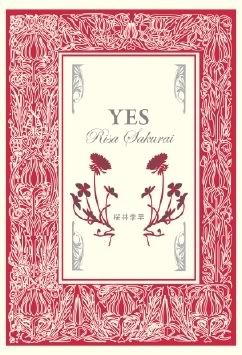

『YES』桜井李早:著/MARU書房

著書『YES』の通販のお知らせです。

お値段は1500円+送料手数料200円です。

御注文は、お名前、発送先、部数をお書き添えのうえこちら![]() まで。

まで。

御注文くださった方のプライバシーは、当然、厳守させていただきます。

..* Risa *¨